仙人掌茶场及玉泉山远眺。

玉泉仙人掌茶,产于湖北省当阳市玉泉寺周边地区,已有1200多年历史。唐朝大诗人李白《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶并序》有详细的描述和极高的赞誉。明代李时珍所著《本草纲目》,明代黄一正辑的《事物绀珠》,清代李调元撰写的《井蛙杂记》中均有记述。

现代茶叶经典著作《中国茶学辞典》《中国名茶志》《茶叶通史》《中国茶叶历史资料选辑》《中国名茶研究选集》《中国土特产大全》《中国茶话全书》《茶艺大观》《湖北名优茶》《湖北烟茶》及专业期刊《中国茶叶》《中国茶经》《茶叶通报》等都收录、推介了玉泉仙人掌茶。《当阳县志》《玉泉寺志》等地方文献均有专门记载。

据《玉泉寺志》及相关文献和口碑资料证实,仙人掌茶是由玉泉寺中孚禅师创制的。《玉泉寺志》(2000年版)记载:玉泉寺“乳窟洞外的土坡上,生长一种大叶茗茶,寺僧惠真禅师将茗草加工成茶叶,经常饮用,虽年过80,身体健康,面色红润如桃花。”

李白诗的序中也有:“余闻荆州玉泉寺近清溪诸山,山洞往往有乳窟,窟中多玉泉交流……其水边处处有茗草罗生,枝叶如碧玉,唯玉泉真公常采而饮之;年八十余岁,颜色如桃花。”对这些描述,笔者理解为惠真禅师采来茗草嫩叶,经过初步处理,即冲泡饮用,或者就是将鲜叶“采而饮之”。但是真公的长年饮用,发现了这种茗草具有“还童振枯、扶人寿”的功效。所以引起了当阳玉泉寺的另一名寺僧中孚禅师的关注和兴趣,对此茗草作进一步的研究开发。中孚禅师俗名李英,其深通佛经,善于词翰,喜好制茶品茶。他初时用晒青的方法,进而改进为蒸青加晒青这一当时先进的方法,制成了“拳然重叠,其状如手”的优质茶叶。

这也是现代中国茶界权威的定论。“仙人掌茶始创于唐代寺中中孚禅师之手”(《中国土特产大全》,马成广主编),“仙人掌茶生产的历史悠久……始创于唐代玉泉寺,创制人是玉泉寺的中孚禅师”(《中国名茶研究选集》,陈椽主编),“仙人掌茶创始于唐代湖北省当阳县玉泉寺山麓的玉泉寺。创始人是玉泉寺的中孚禅师”(《中国茶经》,陈宗懋主编,上海文化出版社),《中国名优茶选集》(农业部全国农业技术推广总站编,中国农业出版社),《湖北名优茶》(湖北科学技术出版社,陆启清主编)等都援引了上述观点。

唐天宝三年(744年)春天,中孚又制得一批上等好茶,也咏得诗篇佳作。于是,他带上香茶,云游四海,拜访高僧,广结佛缘。一日,中孚来到金陵(今南京)栖霞寺,与李白不期而遇。李白正是中孚的族叔。族侄与族叔在金陵相见,别有一番惊喜和感慨。出家人虽然尘缘已断,但人情还在,况且李白是大名鼎鼎的诗人,中孚正有诗作求教。中孚一时无以为赠,就将自己亲手制作的仙人掌茶奉与李白,权当见面之礼,也只道是禅茶一味。中孚又和族叔聊起了仙人掌茶的生长环境和制作方法。

是年,李白在长安(今西安)遭宦官和外戚谗言诋毁,把他从翰林供奉位上拉下马来,被玄宗皇帝“赐金还山”,“体面”的逐出了皇城长安,这意味着他远大抱负的破灭,曾经“大济苍生”的踌躇满志,曾经的“长揖蒙垂国士恩,壮士剖酬知己” 的激情满怀,都随着一道“赐金还山” 的圣旨化为乌有。此时正愤懑在江淮一带盘桓,心中十分愤懑。见着侄子,品着香茶,听着中孚的介绍,李白神清气爽,离开长安时的烦闷心情一扫而光,顿时诗兴勃发,挥毫写下这篇绝妙传神的咏茶诗:《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶并序》。

这首诗被收入《全唐诗·卷一百七八》和《李太白全集》。全文如下:

(因此诗辑录引用者众,多有差异,即便是以上两部权威文献著作也互有小异。故该引文选择了朱自振先生据《全唐诗》,参《李太白全集》《群芳谱》《茶谱》等勘校,刊载于《中国茶叶》1982年第三期的文本)。

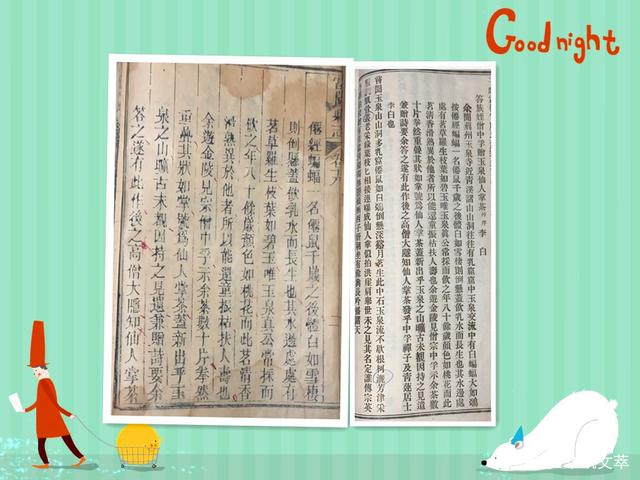

序:余闻荆州玉泉寺近清溪诸山,山洞往往有乳窟,窟中多玉泉交流。其中有白蝙蝠,大如鸦,栖则倒悬,盖饮乳水而长生也。其水边处处有茗草罗生,枝叶如碧玉,唯玉泉真公常采而饮之,年八十余岁,颜色如桃花。而此茗清香滑熟,异于他者。所以能还童振枯、扶人寿也。余游金陵,见宗侄僧中孚,示余茶数十片,拳然重叠,其状如手,号为仙人掌茶。盖新出乎玉泉之山。旷古未觌。因持之见遗,兼赠诗,要余答之,遂有此作。后之高僧大隐,知仙人掌茶发乎中孚禅子及青莲居士李白也。

诗:常闻玉泉山,山洞多乳窟。

仙鼠如白鸦,倒悬清溪月。

茗生此中石,玉泉流不歇。

根柯洒芳津,采服润肌骨。

丛老卷绿叶,枝枝相接连。

曝成仙人掌,似拍洪崖肩。

举世未见之,其名定谁传。

宗英乃禅伯,投赠有佳篇。

清镜烛无盐,顾惭西子妍。

朝坐有馀兴,长吟播诸天。

此是第一次以名茶入诗,更是一首咏茶名作,为历代咏茶者尊崇。不仅有很高的文学价值,也有一定的学术价值。李白在诗中生动描写了仙人掌茶的独特之处。前四句写景,得天独厚的生态环境才能生长出优质茶树,与序文相应。后八句写茶,仙人掌茶的内质外形,制作技艺具体形象而生动。最后八句写情,以抒其怀。大诗人李白遍游天下,对于茶叶亦可谓见多识广,但他获赠玉泉仙人掌茶后简直是惊叹不已,欣喜若狂,大赞此茗“旷古未觌”“异于他者”。不仅外形十分漂亮,而且味道“清香滑熟”,饮之清芳,舌有余甘,齿颊留香,与其他茶叶相比,确实更胜一筹。并且功效独特,能使八十多岁的真公还颜如桃花。

李白诗兴一勃发,就借题发挥,“曝成仙人掌,似拍洪崖肩”。

他用浪漫夸张的笔触称赞这仙人掌茶太神奇了。似乎可以用它拍神仙洪涯先生的肩了。李白在诗的末尾,也不忘鞭笞权贵,借茶抒怀。他写到:“清镜烛无盐,顾惭西子妍。朝坐有余兴,长吟播诸天。”前两句是说明晃晃的镜子照出了无盐女的丑陋,在西施面前感到无地自容。这从则面影射出了李白对谗毁自己,使自己抱负不得施展的权贵们的蔑视,也体现了李白孤高自傲与桀骜不驯的性格。后两句是说我今天饮着仙人掌茶,唱和诗作,心灵涤荡,身心无拘无束,逍遥到天界之上。李白的浪漫之笔不经意间也为今天的人们留下了古代仙人掌茶的制作工艺。

朱自振先生说:“过去大家对仙人掌茶不知所指,有的甚至误解作‘代用茶’,本诗不仅具体说明了玉泉仙人掌茶的情况,更可贵的是以确凿的文字,证明了我国唐代以前就存在有晒青的事实。从制茶发展的逻辑来推,最原始最早的茶是晒青,但在我国其他的所有茶叶文献中,没有一处是可以理解作晒青的。所以,本诗‘曝成仙人掌’之句,是目前我们发现的最早晒青史材。”

从此以后,仙人掌茶正式定名,且名声远扬,成为玉泉寺的待客珍品。但是,千年玉泉寺几经兴衰,特别是近代以来,国势衰微,列强掠夺,寺院也不得安宁,玉泉寺破坏严重,殿堂被毁,寺院萧索,僧人也再无潜心制茶之心境。玉泉寺的仙人掌茶逐渐名存实亡。

《玉泉寺志》记载“仙人掌茶制作工艺,在明代万历年之后失传。”不过,清乾隆五十九年(1795年)版的《当阳县志·方产》中记载了当阳众多的粮食作物、经济作物、水产品种类、树木种类、野生动物种类、水果蔬菜、药材、家畜家禽等60多种,最后说道:“要皆各邑所同也,惟有玉泉仙人掌茶不常见。”就是说当阳的主要物产都与周边各县大同小异,只有玉泉仙人掌茶他处没有而不常见。清末民初,玉泉寺还有“烹茶鹤避烟,煮茗仙人掌”的诗句。

然而,这也许是玉泉仙人掌仅存的薪火,其制作技艺也许从寺院散落到了民间。在田野调查中,据杨新灿(男,1949年10月13日出生,玉泉办事处玉泉村六组人)、崔清云(男,1947年11月26日出生,玉泉办事处玉泉村人)介绍:听老人们讲,解放前玉泉寺周围有许多人在家门口种几棵茶,自己炒,说那就是仙人掌茶。他们记得有张发木(1910年出生)、敖明杨(1900年出生)在房前屋后都种了茶,茶树蛮大,夫妻俩都制茶,像仙人掌,大家都说蛮好喝。

仙人掌茶创制初期及以后相当长一段时间,其制作技艺在玉泉寺内相传,中孚禅师后再无具体传承僧人的记载。该技艺具体何时从寺庙流传到民间,也无从考证。但是从明代李时珍所著《本草纲目》中有“楚之茶,则有荆州之仙人掌”,明代黄一正辑的《事物绀珠》中全国名茶有“仙人掌茶”的记载,清代李调元撰写的《井蛙杂记》中有“品高李白仙人掌”茶的赞誉和清乾隆五十五版《当阳县志·方序》中“要皆各邑所同也,惟有玉泉仙人掌茶不常见”的描述来看,仙人掌茶制作技艺在以社会方式传承,千百年来时断时续,幸有余脉尚存,历史影响深远。

但总的趋势来看,这时的仙人掌茶日渐凋敝,其制作技艺已大不如以前,其影响基本淡出了人们的视线。到新中国成立之时,玉泉仙人掌茶已经销声匿迹。

1962年,当阳县办起了玉泉寺茶场,垦复茶园1000多亩,并在玉泉山麓的清溪一带发展茶园近千亩。这期间,玉泉寺茶场生产的都是普通绿茶。

1981年春,当阳县领导和有识之士以历史的眼光和责任担当,立志恢复历史名茶玉泉仙人掌茶。由县科委、县林特局、玉泉林场组织。

玉泉寺茶场自然而然承担起这一艰巨任务。成立了由陈继业、男,1940年5月出生,玉泉寺茶厂前厂长兼技术员;王浩君,男,1942年1月出生,当阳科委高级工程师;朱明煊,男,1948年12月生,三人领头的“仙人掌茶研制小组” 组织攻关。这一课题纳入了湖北省科委攻关计划项目。研制小组遵循“恢复不拘泥于复古,出新不图具虚名”的原则。依据历史文献、地方史志,特别是李白诗对仙人掌茶的有关描述及少量民间口碑资料,既尽量基本符合古代仙人掌茶的主要特征,又合理利用制茶技术的新成果,改大叶茶为中小叶茶,改大茶树为矮化密植丰产茶树。使其神形兼备,内外兼修,复古创新。

研制小组经过两年艰苦细致探索,反复试制,多次改进,研制恢复了玉泉仙人掌茶。

1982年4月28日,香港《大公报》以“传统名茶仙人掌茶”为题,报道了仙人掌茶恢复成功的消息,引起全国茶叶界的高度关注和重视。《中国名茶研究选集》《中国茶经》《中国土特产大全》《中国名优茶选集》《湖北名优茶》等众多茶叶专著、期刊都对仙人掌茶进行了详尽的介绍。1983年5月,湖北省农业局为仙人掌茶颁发地方名茶证书。1984年5月,仙人掌茶通过了湖北省科委组织的科研成果鉴定,八位茶叶专家一致签名通过,认为仙人掌茶是恢复久已湮没的历史名茶,并建议向全国推荐列为中国名茶。此后仙人掌茶数十次获得宜昌市、湖北省、全国各类名优茶称号和奖励。

作者简介:曹良柱,一名群众文化工作者,一个杂草丛生的写作爱好者。湖北省作家协会、戏剧家协会、影视家协会、群众文化学会、音乐文学学会会员。发表有戏剧、歌词、曲艺、小说、散文、朗诵诗、报告文学、民间文学、群文非遗调研论文等作品,出版有《演唱文学选追星》。获得过湖北省戏剧展演编剧奖、新剧目奖,中国年度最佳歌词和其他奖项数十次。